高禾资本刘盛宇:医美未来五年,下证将会超过200张…

在近40度的高温里,你能清楚感受到来自医美上游的寒意、焦虑、以及对潜在机遇的兴奋与警惕。

高禾资本管理合伙人刘盛宇在大会上预言,医美未来五年,下证(指“械三”)将会超过200张。这一预判,直接点破了医美行业未来几年的突变趋势。

时间回到2022年,前新华社知名记者、著名财经媒体人吴晓波专栏“吴晓波频道”,曾就医美投融资趋势采访刘盛宇。

彼时医美上游强势且暴利,而谈及该领域时,刘盛宇分析的观点却难得冷静。

三年后,情况甚至更严峻一些。

本次AMA2025亚洲医学美容峰会,刘盛宇作为重要嘉宾和当日开场演讲者,在做《轻医美行业上游药械投融资及趋势报告》分享时,从医美上游和资方视角,对医美行业投融资现状及趋势进行了分析。

这份报告数据详实,分析专业,在此帮大家简单总结如下。

但仅限上游

观点2:中国医美市场的确很卷,有实力者可以考虑出海了,首选东南亚、中东、东欧市场(比如泰国、印尼、越南医美发展迅速,产品下证快,与中国还存在信息差,潜力大。沙特则成为全球增长最快的区域市场,没想到吧!)

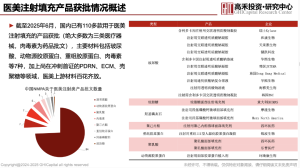

观点3:未来5年会是下证高峰期, 预计到2030年,将有超过200张获批的证进入市场。

刘盛宇透露,截至今年6月,国内已有110多款医美填充类产品获批(多指械三),材料百花齐放(除玻尿酸、胶原等,还包括冲刺首证的PDRN、ECM、売聚糖等。)

值得注意的是,再生医美材料在华增长速度远超欧美。而伴随类似新氧和京东这样的互联网巨头亲自下场,“定价权”在机构端和上游端的重新分配,无疑更加剧了上游的焦虑和恐慌。

下证“躺赚”时代结束

人们发现常常是同品类中有一个产品获批,第二个、第三个也会陆续获批,这其中间隔的时间越来越短。大家明显感觉到:

1、产品不稀缺了;

2、还会越来越多。

随着下证速度越来越快,证件红利优势也必然不可逆转地开始消退。

“械三”作为国家药监局对高风险医疗器械产品的严格准入证明,不仅审批流程复杂且研发投入巨大。在很长时间里,“械三证”因技术壁垒高、市场独占性强,成为企业业绩增长的核心驱动力。

因为稀缺,所以宝贵。刘盛宇认为,在过去,“拿证”即核心竞争力,一旦成功下证,几乎即可“躺赚”。但如今的下证狂潮,让取得械三等于暴利的时代即将结束。那么对于上游厂家来说,接下来几年,将被迫进入一个产品推广、营销、运营和渠道都需要创新的新阶段。

各自生态位和竞争优势

最特殊的地方在于,产品先要被医生认可,医生得会使用。产品需配上医生操作,才能完成服务。

因此,才有了艾尔建这样一年斥巨资数千万,用于做医生培训及市场推广。既教育了操作者,也打通了渠道(医生本身也是一类重要的渠道)。

然而具备这样能力的毕竟屈指可数。大量的上游厂家,并不具备艾尔建这样的市场推广能力和医生教育能力。

新氧青春诊所宣布其在营门店数量达31家,登顶中国轻医美连锁品牌门店数量榜首。紧随而至的7月,京东健康旗下的首个线下医美自营诊所在北京亦庄开业。

对此,刘盛宇分析称互联网平台直接下场做“终端机构”,或将进一步推动医美服务向平民化,大众化,标准化的趋势发展。产业资本需要的是规模,是用户量,就会降低门槛,走向标准化交付。

另一方面,轻医美似乎正在走向低成本化和标准化。

上游厂家会更多思考如何包装产品,教育医生,创新渠道,推广市场。过去靠搞定大机构就能迅速搞定业绩,这条路会越来越难。取而代之的是需要耐心铺货,探索新渠道,做内容,讲故事,做好医生培训和市场教育。

中游机构会绞尽脑汁思考如何降本增效,在上下游双重压力下守住利润。如美莱、丽格、朗姿等开始捣鼓自己产品,自研自产自销。这与国外许多机构的做法,如出一辙。

而医生则更多会思考,如何才能避免成为材料的搬运工,在市场中有辨识度,在竞争中有核心优势。尤其是有意打造个人IP的医生,在技术、审美、沟通、品牌上,都提出了更高要求。

需要指出的是,如今的整形医生,依旧在收入上远远领先于严肃医疗医生,这是因为目前市场上依旧缺乏整形医生,尤其是优秀的整形医生。

数据显示,过去两年,大量公立医院及严肃医疗医生,正在涌入医美。这个赛道从上游到下游的竞争,从未如此惨烈。

从今往后,无论原料商、品牌商、机构还是医生,也许都将回归到最朴素的商业常识:拼规模、拼效率、拼成本、拼品牌,拼真刀真枪的差异化技术,拼别人学不走的体验与服务,不断创新和迭代自我。进化论是世上唯一的成功学,这才是下一轮生存赛的决胜筹码。